…Et pourtant elles échangent! Nous présentons brièvement les principaux moyens inventés pour satisfaire le désir de dialoguer des personnes atteintes par une double déficience sensorielle. De la communication non codée aux langues des signes tactiles, entre autres.

Il s’agit de situations de «handicap rare». En France, quelques milliers de personnes ont à la fois un grave problème visuel et un grave problème auditif: elles entendent très mal et voient très mal, ou n’entendent pas du tout et voient mal, ou encore entendent mal et ne voient pas du tout. Quelques centaines deviennent totalement sourdaveugles. Quelques dizaines le sont dès la naissance. Ces situations peuvent avoir des causes génétiques, être la suite d’accidents (traumatismes crâniens notamment) ou de maladies microbiennes (telles que la méningite).

Le gouvernement a récemment intégré au vocabulaire français le néologisme sourdaveugle, en un seul mot (loi pour une République numérique du 07.10.2016). Il s’agit d’indiquer que ce handicap ne consiste pas seulement dans l’addition de la surdité et de la cécité, mais dans leur interaction, qui implique des difficultés spécifiques et des stratégies particulières pour y faire face. En effet, on ne peut mobiliser ni les stratégies auditives de compensation des personnes mal ou non-voyantes, ni les stratégies visuelles de compensation des personnes mal ou non-entandantes.

Dialoguer autrement

Nous avons chroniqué l’article passionnant d’Inger-Bogh Rødbrøe montrant qu’il existe une pulsion communicative chez les enfants privés de vue et d’ouïe à la naissance, même quand ils n’ont pas reçu d’éducation spécifiquement adaptée. Rappelons l’exemple le plus frappant qu’elle en donne: «j’ai vu un garçon sourd-aveugle conduire son camarade, également sourd-aveugle, à la balançoire pour lui montrer comment faire pour pousser (il avait lui-même envie de monter sur la balançoire). En faisant toucher la balançoire au corps de l’autre il a réussi à faire comprendre le mouvement désiré. Puis en faisant des gestes naturels avec les bras de son camarade il a réussi à expliquer qui se balance et qui pousse» (pages 90-91).

Le toucher joue bien sûr un rôle central pour ces personnes et, dans la communication, il prend des formes beaucoup plus variées qu’on ne pourrait croire. Pour en donner une idée, nous nous référons au Guide téléchargeable sur le site du CRESAM (Centre de Ressources pour Enfants et Adultes Sourds-Aveugles et Sourds-Malvoyants). Nous remercions deux salariés de cette structure, Hugues Allonneau, formateur, et Anaïs Dubois, psychologue, d’avoir chaleureusement répondu à nos questions complémentaires.

De manière générale, ces dialogues nécessitent du temps, de l’attention à l’autre et de la confiance mutuelle: «l’entourage peut se décourager ou être tenté de réduire la communication à un simple échange d’informations. Pourtant, la communication représente bien plus: il s’agit de rentrer en contact avec l’autre, d’échanger avec lui, de permettre des interactions et des rétroactions, de partager des ressentis, des expériences, de s’accorder sur un sujet, un projet, de raconter une histoire, son histoire…» (page 3).

«Une des règles les plus importantes concerne les zones de réception, pour préserver le confort et l’intimité de chacun:

- Zones de réception “neutres”: le dos, les épaules, les bras. On peut également utiliser la communication haptique sociale (lire plus bas) sur la cuisse, le genou, le dos des mains. Il est néanmoins nécessaire de bien connaître son interlocuteur et de lui demander ce qui lui convient.

- Zones à ne pas toucher: le ventre, le visage, l’intérieur de la cuisse, les hanches» (page 25).

- Contrairement au réflexe spontané, «ne tenez pas les mains de la personne pour que celle-ci puisse explorer librement la configuration [de vos] mains. Cela lui permet également d’interagir ou d’interrompre le dialogue quand elle le souhaite» (pages 5 et 9). C’est «le récepteur [qui] pose ses mains sur celles de l’émetteur pour suivre le message» (page 7).

Il faut enfin souligner que les stratégies rapidement présentées ci-dessous ne s’excluent pas mais, le plus souvent, alternent en fonction des circonstances, parfois au cours de la même situation. Selon les difficultés, la fatigue, la familiarité avec l’interlocuteur/ice, etc., la personne sourdaveugle pourra recourir plus ou moins à une communication haptique (tantôt non codée, tantôt «sociale»), à une langue ou à une écriture tactile.

En-deçà du langage

Communication non codée

Comme l’illustre ci-dessus I.-B. Rødbrøe, le CRESAM souligne que «les personnes en situation de surdicécité primaire développent une forme de communication spécifique à leur propre expérience au monde. Une communication non codée, individuelle, parfois difficile à percevoir et à comprendre. Pour s’ajuster à la personne […] il est fondamental d’avoir recours aux différentes modalités sensorielles fonctionnelles et préférées par la personne en situation de double handicap: le mouvement des bras, des mains, du corps, les expressions faciales, les sons, le mime, les gestes…» puis «négocier avec la personne le sens des gestes qu’elle produit naturellement afin d’élaborer ensemble un répertoire commun, pour partager ses pensées et ses expériences avec son entourage» (page 10, lire aussi page 31).

De tels recours demeurent utiles, par exemple, pour entrer en contact: «signalez votre présence à distance si possible: allumer/éteindre la lumière [si la personne a un reste de vision], vibrations [si elle est sourdaveugle profonde]… Touchez doucement et distinctement la personne au niveau de l’épaule ou de l’avant-bras pour marquer votre présence et attendre que la personne vous invite au dialogue. Présentez-vous: à l’oral [si la personne a un reste d’audition], par un signe [si la personne a un reste de vision], par un objet identifiant […]» (page 4). Puis, au fil de l’échange, «assurez votre compréhension en tapotant légèrement la main de la personne, ses doigts ou ses genoux si vous êtes assis. La personne peut également recourir à ce procédé pour vous confirmer qu’elle suit le message et vous comprend. C’est le mode principal de rétroaction» (page 5).

Même quand une langue des signes est pratiquée, «certaines informations véhiculées d’ordinaire par les composants visuels (les expressions du visage, les repères spatio-temporels, les pointages, la valeur sémantique des localisations spatiales), deviennent inopérantes lors du passage à la modalité tactile». Par exemple, «si vous souhaitez préciser que l’orateur est en colère, la solution sera alors d’avoir recours à une plus vive tension dans vos mouvements et de varier le rythme afin que la totalité de l’information puisse être comprise par le canal tactile ou proprioceptif» (page 10).

Communication haptique sociale (CHS)

Surtout pratiquée dans les pays scandinaves et anglo-saxons, elle est faite de gestes conventionnels qui ne constituent pas une langue. Une personne médiatrice transmet sur le dos de la personne sourdaveugle «des messages sociaux rapidement, sans interrompre le dialogue en place ou l’activité en cours. Elle peut également permettre de décrire avec précision un environnement, une atmosphère, un nouvel espace, un mouvement, une émotion, une œuvre d’art…» (page 24). Pour en prendre un exemple basique, «une croix dans le dos permet de donner un signal d’alarme» (page 26).

Les langues des signes tactiles (LST)

«Les langues des signes sont de vraies langues qui répondent à une structure précise, une grammaire et un vocabulaire spécifique» (page 7). Elles doivent donc être apprises. En principe, à chaque langue parlée correspondent une langue des signes visuelle et une langue des signes tactile. Les progrès du doublage, en particulier à la télévision, commencent à familiariser le grand public avec les langues des signes visuelles, et on sait le rôle qu’y jouent les expressions du visage. C’est notamment parce que ces expressions ne peuvent pas être touchées que les langues des signes tactiles ne sont pas identiques aux langues des signes visuelles. Aux États-Unis, on expérimente même le Protactile, une langue des signes purement haptique, et non adaptée de la langue des signes visuelle.

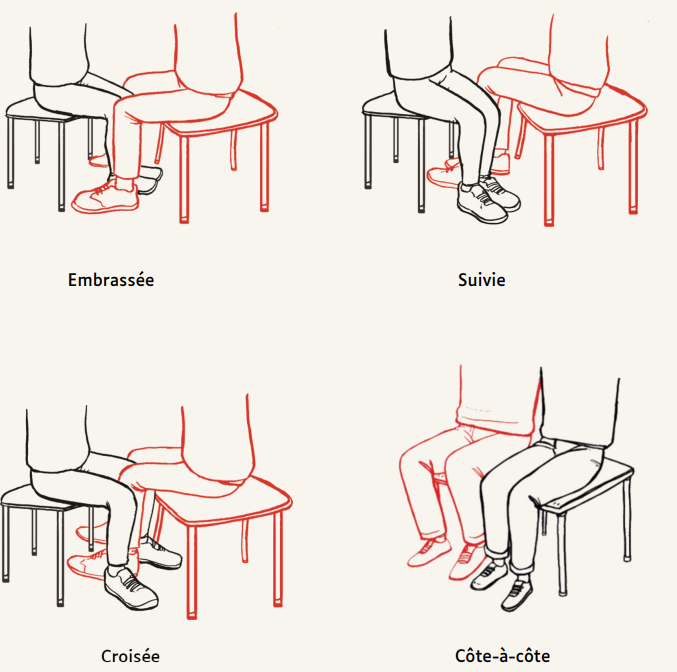

On peut échanger à une ou deux mains, côte à côte ou face à face, debout ou assis. Pour un dialogue prolongé, «les deux interlocuteurs doivent être confortablement installés […] afin d’éviter la fatigue et les tensions musculaires» et on peut prendre appui sur une table ou un coussin (page 4). Les mains de la personne destinataire «sont posées sur celles de la personne qui signe pour recevoir le message. Pour autant ses mains ne sont pas fixes: elles peuvent se déplacer sur les mains de celle qui signe pour mieux comprendre» (page 9). Inverser cette position signifie le changement de tour de parole. Entre deux personnes bien entraînées, chacune place une main sous celle de l’autre pour signer et une main sur celle de l’autre pour recevoir.

La liberté de mouvement des mains est fondamentale aussi bien pour l’expressivité de la personne signante que pour l’interprétation de la personne réceptrice. En particulier, les mouvements de rapprochement ou d’éloignement de bas en haut ou d’avant en arrière doivent à la fois pouvoir être suivis par la personne destinataire, et suffisamment amples pour produire leur sens et leur intensité.

Note. La perception vibrotactile de la parole a parfois été utilisée, au moins depuis le 18e siècle et l’éducation d’une dizaine de jeunes sourds français par Jacob Rodrigues Pereire. Bertha Galeron (1918) a décrit comment, en posant ses doigts sur l’épaule, le cou ou les lèvres de ses interlocuteurs, elle percevait leurs paroles grâce aux mouvements et aux vibrations. Cette procédure a été employée aux États-Unis, dans les années 1920, par Sophia Alcorn pour l’éducation de Tad Chapman et Oma Simpson, et baptisée méthode Tadoma. Elle reste cependant peu utilisée car elle n’est utile qu’en réception, elle n’est praticable qu’entre personnes intimes et elle contrevient aux tabous socioculturels entourant le toucher.

Les écritures tactiles

Elles sont notamment «utilisées pour épeler les mots dont on ne connait pas le signe ou qui n’en ont pas, les noms propres et les acronymes» (pages 11 et 14).

Les dactylologies

«Ces alphabets manuels comportent 26 formes de main qui correspondent à chacune des lettres» (page 11). Cependant, «certaines configurations de main [des langues des signes visuelles] sont très proches et difficiles à discriminer tactilement par la personne qui est en réception du mot». La dactylologie tactile présente donc quelques spécificités (page 14). Elle peut être utilisée quand une personne ne pratique aucune langue des signes.

L’écriture fictive

Quand une personne est devenue sourdaveugle après avoir été alphabétisée visuellement, on peut «prendre [sa] main et lui faire dessiner les lettres en majuscule, avec un crayon ou avec son index, sur une surface plane» (page 17). Cette procédure est peu efficace si la personne a été alphabétisée en braille, dont l’écriture ne repose pas sur des traits et des boucles, mais sur la position précise de points les uns par rapport aux autres.

Les écritures dans la main

–Quand la personne sourdaveugle a été alphabétisée en braille, on peut «communiquer sur [ses mains] en reproduisant sur ses doigts les mêmes mouvements que si l’on tapait sur une machine Perkins», machine à six touches correspondant à chacun des points dont la position relative forme les lettres (page 28).

–Si la personne réceptrice connaît l’alphabet visuel, «la paume de [sa] main sert de support, sur lequel on vient tracer avec son index des lettres capitales» (page 17).

–Dans les pays germaniques, s’est développé un «codage standardisé des lettres de l’alphabet » visuel, appelé Lorm du nom de son inventeur, le journaliste, essayiste et dramaturge Hieronymus Lorm (1821-1902), présenté dans les pages 20 et 21 du Guide du CRESAM.

–Une équipe de l’Université Notingham Trent (NTU), en Angleterre, travaille sur un prototype de gants connectés en textile «intelligent» incluant de minuscules actionneurs haptiques qui, en modulant leurs vibrations, pourraient indiquer des directions, signaler des notifications téléphoniques ou des alarmes et, même, transmettre de courts messages en braille. (Source en anglais sur https://www.ntu.ac.uk/)

.

On sent ainsi que, malgré la privation des deux canaux les plus utilisés, il est possible d’avoir avec une personne sourdaveugle non seulement une communication intuitive, mais une communication langagière qui peut prendre des formes très diverses, à condition d’y employer la patience et l’empathie suffisantes. Rappelons que cette patience et cette empathie ont donné à l’humanité une autrice comme Helen Keller (1880-1968), dont l’Histoire de ma vie est un best-seller mondial.

Bonus: une communication haptique commerciale entre personnes valides

[Le journaliste et romancier Joseph Kessel (1898-1979) raconte comment, en Asie, au début du 20ème siècle, les marchands de diverses nationalités négociaient secrètement le prix des perles et des pierres précieuses au moyen d’un code tactile, les mains cachées sous une étoffe.]

Mais quand une pierre –petite à l’ordinaire et un saphir en général, moins rare et moins cher que le rubis– retenait l’attention de Julius et de Jean, le cérémonial commençait.

L’un ou l’autre portait d’abord, d’un geste instinctif, la pierre contre sa joue –car l’une des propriétés étranges du minerai précieux est de devenir immédiatement tiède au contact de la peau. Puis, entraient en jeu loupe, pince et balance. Puis venait la phase décisive: la discussion du prix.

Le premier de ces débats m’emplit de stupeur. Je m’attendais à un colloque véhément, nourri d’indignations et de grands gestes, bref à un marchandage de bazar. Or, pas une parole ne fut prononcée. Julius se contenta de faire un signe à son courtier. Le vieux Chinois, alors, bondit vers le vendeur et jeta sur la main droite de celui-ci une écharpe qu’il tenait prête. Ensuite, il glissa lui-même sa main sous l’étoffe qui se mit à onduler et à frémir.

–Que se passe-t-il? demandai-je à Julius.

–Ils marchandent, dit l’associé de Jean.

–Mais comment?

–En touchant paumes, doigts et phalanges, dit Julius. Chaque partie de la main représente un chiffre établi depuis longtemps, par une convention que connaissent tous les gens qui, en Orient, s’occupent de pierres précieuses.

Je demandai encore:

–Et vous savez compter ainsi? Et vite?

–Aussi vite que les autres, dit Julius en riant. J’ai appris ça vers 1910 en Arabie et dans le golfe de Bahrein, au grand marché des perles… C’est là que le système a été inventé parce que les Arabes, les Indiens et les Persans n’avaient pas d’autre façon de se comprendre.

Sous l’écharpe verte, le dialogue de sourds-muets suivait son cours.

Soudain, le vieux Chinois poussa un grand cri, fit disparaître l’étoffe avec une rapidité de prestidigitateur et claqua bruyamment sa paume contre celle du vendeur. Alors, celui-ci donna un saphir au courtier qui le remit à Julius. L’affaire était conclue.

Joseph Kessel, 1955, La Vallée des rubis, Folio, 1994, pages 117-118.

Consulter le Guide des communications tactiles sur www.cresam.org.

Lire aussi sur notre site

Différences sensorielles entre les cultures, l’exemple ougandais et

Témoignage, Bertha Galeron: écouter du bout des doigts.

Dessin d’illustration: extrait du Guide des communications tactiles.

Commentaires récents