Le 13.11.2025, à Paris, les principales associations de personnes mal ou non-voyantes célèbrent «La Révolution Braille». À cette occasion, l’AFONT met en ligne l’intervention de son président lors de la table ronde du musée Champollion de Figeac (Lot) le 29.03.2025.

[Note. Le 13 novembre, à la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand, se succéderont

- une conférence historique par Gildas Brégain,

- une conférence neuroscientifique par Olivier Colignon,

- une table ronde sur l’importance du braille dans l’éducation des jeunes déficients visuels,

- une table ronde sur son rôle incontournable dans l’employabilité des personnes mal ou non-voyantes

- et une table ronde sur l’évolution du braille à l’ère du numérique.

La journée se clora par un point d’étape sur la demande à l’UNESCO d’inscrire cet apprentissage au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.]

Je vous parle aujourd’hui comme président de l’AFONT, Association pour la Fondation du toucher, et responsable scientifique du site http://fondationdutoucher.org. Cette précision est importante pour les deux idées que je voudrais argumenter auprès de vous : la première est que ce qui fait le génie éternel du braille et sa marginalité dans certains contextes, c’est qu’il s’agit d’une écriture tangible ; la deuxième est qu’il s’agit d’un prodige de l’histoire moderne, dont nous célébrons à très juste titre le bicentenaire et l’actualité. On ne saurait donc trop remercier le Musée Champollion de donner au braille toute la place qu’il mérite parmi les «écritures du monde».

Une écriture tangible

Des yeux aux doigts

Ce premier point peut sembler une évidence banale, mais demande en réalité à être soigneusement précisé : le braille est une écriture tangible, et même tactile, au sens premier que Le Grand Robert indique pour ce mot: «qui est perçu par le toucher, par le tact». Une difficulté de compréhension de cette spécificité du braille vient de l’usage très fréquent depuis quelques années de l’adjectif tactile au sens de «qui réagit au contact», notamment dans le cas des «écrans tactiles», dont l’usage n’est pas du tout sensoriel, mais seulement manipulatif. En effet, dans le cas de tous nos objets interactifs, il y a bien un contact, mais la sensation tactile est réduite au strict minimum pour un maximum d’efficacité: l’écran est lisse, on y pose furtivement le bout du doigt et toujours pour agir, le résultat de cette action étant le plus souvent une image ou un texte visuel, plus rarement un son, parfois la mise en marche d’une machine, presque jamais une perception par le toucher.

Plus profondément, cette difficulté de compréhension de la spécificité du braille vient du fait que, depuis 150 ans, l’éducation majoritaire en Occident ne développe pas la finesse du tact, mais apprend au contraire aux enfants à éviter de toucher en les entraînant à pronostiquer les propriétés tactiles à partir de l’apparence visuelle: par exemple, la texture à partir des jeux d’ombre et de lumière. Or l’alphabet braille a été conçu pour être interprété par le tact, comme en témoigne l’extrême difficulté pour les personnes voyantes de déchiffrer un imprimé en braille recto verso car, pour leurs yeux, les creux du verso viennent brouiller les points du recto, et réciproquement, alors que la différence de relief suffit à éviter toute confusion pour les doigts.

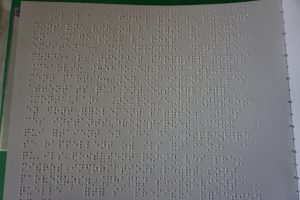

Ainsi, sur la page représentée par la photo 1, les doigts considéreront la première ligne comme vierge même si on y perçoit, aussi bien tactilement que visuellement, les creux du texte écrit au verso et même si, par un grand effort d’attention et en balayant la ligne de droite à gauche, il serait possible de parvenir à déchiffrer ce texte. Dans la moitié gauche de la seconde ligne, apparaissent uniquement les points correspondant au membre de phrase: «Il y a au final», lisible aussi aisément pour les yeux que pour les doigts. Dans la moitié droite de cette seconde ligne, en revanche, les doigts lisent sans difficulté les mots «peu de moments», alors que la lecture visuelle est perturbée par les creux du verso, phénomène qui se reproduit sur l’intégralité de la troisième ligne et sur la majorité des lignes suivantes.

Des traits aux points

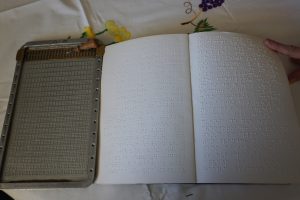

Pour parvenir à cette invention, je soulignerai que Charles Barbier puis Louis Braille ont dû rompre avec l’idée de transposer en relief l’alphabet latin, car la reconnaissance par les doigts des traits et des boucles de cet alphabet nécessite un laborieux suivi des contours, qui ralentit l’identification de chaque lettre et le balayage général de la page. Le génie de Braille a été, demeure et restera d’avoir porté à son efficacité maximale l’utilisation du point saillant. Ainsi, dans leur article intitulé Origine et évolution des recherches psychologiques sur le toucher en France, les deux spécialistes du tact que sont Yvette Hatwell et Édouard Gentaz indiquent qu’«en tâtonnant par essais et erreurs sur lui et ses camarades, […] Braille a observé que le seuil de discrimination de deux points sur la pulpe de l’index était de 2 mm à 2,5 mm, ce qui a été confirmé ultérieurement par les recherches expérimentales en psychophysique» (page 707). Chaque lettre de l’alphabet braille peut donc être déchiffrée par un seul coup de doigt et le mouvement de balayage successif des lignes peut dès lors être consacré à l’assemblage des mots et des phrases, comme le montre la photo 2.

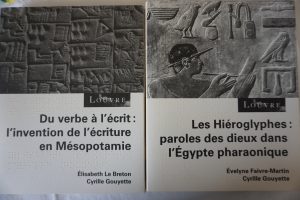

Or, dans un autre article, Édouard Gentaz et ses collaborateurs montrent par toute une batterie de tests l’importance, pour tous les enfants, d’un apprentissage plurisensoriel de l’écriture, de la lecture et de la géométrie, qui doit conjuguer la vue, l’ouïe et la kinesthésie, c’est-à-dire la perception de nos propres gestes. C’est cette combinaison de trois systèmes sensoriels que l’alphabet braille permet de redonner aux personnes aveugles, en ajoutant aux sonorités du langage oral la forme tangible des caractères et la kinesthésie du balayage des lignes. Le braille constitue donc une écriture de plein exercice, au même titre que les alphabets latin, cyrillique, hébraïque, arabe, etc. Je l’ai symbolisé sur la photo 3 en juxtaposant les couvertures de deux livres qui permettent de faire apparaître côte à côte des textes en écriture cunéiforme, hiéroglyphique, latine et braille.

Il est vrai que cette utilisation très sophistiquée du tact et de la kinesthésie peut paraître surprenante à notre époque d’hégémonisme de la vue et de perte de contact avec la réalité au profit de sa virtualisation. En fait, elle l’était beaucoup moins à l’époque de Louis Braille qui se situait dans le prolongement direct du travail des philosophes du 18ème siècle. Dans son article pour le numéro 183 de la revue Approches, consacré au toucher, la philosophe Marion Chottin démontre que le siècle dit «des Lumières» comme métaphore de la raison, n’est «pas celui de la vue, mais du toucher». Elle affirme que sa désignation imagée «dissimul[e] une promotion inédite du sens [du toucher] qui, jusqu’alors, avait été le plus souvent assimilé à l’animalité» (page 61).

Marion Chottin précise que «tous les philosophes [du 18e siècle] reconnaissent [au sens du toucher] une puissance épistémique inédite. Une majorité d’entre eux lui attribue une primauté sur celui de la vue» (page 69). Certes, ils admirent souvent les résultats de l’optique scientifique, mais ils se dressent contre «une certaine conception de la vue –celle qui fait d’elle, comme chez Descartes, le sens de l’immédiateté, voire de la saisie sans reste, par le sujet, de ses objets de pensée» (pages 63-64). Elle conclut : «on pense alors aux antipodes de nos opinions contemporaines: la vue n’est pas le sens de la distance et de l’espace, mais de l’intériorité et de l’indéterminé –du repli sur soi et du non monde» (page 69), au sens où nous disons encore aujourd’hui que quelqu’un «a des visions» quand il ne ressent pas la réalité de la même manière que la majorité des gens.

Le braille est un prodige de l’histoire moderne

Je voudrais maintenant arpenter à très grands pas la suite de l’épopée du braille pour montrer que, malgré certaines circonstances puissamment contraires, il a accompli en deux siècles l’évolution que les autres écritures ont mis six siècles à parcourir.

De l’échange communautaire à l’instrument universel d’alphabétisation

La première étape, de 1825 à 1878, l’a fait passer du statut de moyen d’échange communautaire entre quelques dizaines de personnes à celui d’instrument d’alphabétisation pour les personnes aveugles quelle que soit leur langue (décision du «Congrès universel pour l’amélioration du sort des aveugles et des sourds-muets» à Paris). Dans cette même période, Pierre Foucault a inventé ses machines à dix touches diminuant fortement le temps et la fatigue nécessaires pour produire des textes en braille. J’ajoute qu’un article, malheureusement peu accessible, de l’historienne Zina Weygand atteste que Foucault inventa également, dès 1849, une machine à trente touches permettant de taper directement chaque lettre de l’alphabet latin, mais il n’eut pas les moyens financiers de la breveter, d’où l’attribution du clavier alphanumérique à trois États-uniens, en 1867.

Il faut surtout souligner que cette période est aussi celle d’un accident de l’histoire des sciences qui aurait pu être fatal au développement du braille : dans son ouvrage de 2004 La Mesure des sens, l’historienne Nélia Dias montre de manière très documentée comment Paul Broca et ses continuateurs, qui ont fondé la neurobiologie et l’anthropologie contemporaines entre 1840 et 1870, se sont lourdement trompés en associant seulement la vue et l’ouïe au lobe frontal du cerveau, celui des opérations les plus intellectuelles, et en associant le toucher uniquement au lobe limbique, celui des émotions, des pulsions et des réactions instinctives (lire notamment les pages 43 et 56). Sur cette base erronée, les scientifiques ont mis plus d’un siècle à découvrir que la particularité du toucher est son traitement par deux circuits différents du système nerveux: une partie des perceptions sont effectivement traitées par le cortex insulaire dans le lobe limbique, mais beaucoup d’autres sont traitées par le cortex somatosensoriel dans le lobe frontal. À cela s’ajoutent l’existence de neurones bimodaux (par exemple à la fois visuels et tactiles) et le fait que les différentes aires cérébrales sont en interaction permanente.

C’est à partir du contresens de Paul Broca que s’est stabilisé le modèle d’une sensorialité hiérarchisée qui a pris force de loi dans tous les milieux de la société: vue > ouïe > odorat > goût > toucher. Une autre historienne, Anne Vincent-Buffault, a montré en 2017, dans son Histoire sensible du toucher, comment cette période a connu une véritable épidémie de « pathologies du toucher », qu’elles se manifestent par la phobie du contact avec les pièces de monnaie, les poignées de portes, etc., ou par la manie (au sens psychiatrique) de la soie pour les femmes, de la fourrure pour les hommes. L’historienne interprète cette épidémie comme la réaction des individus les plus vulnérables aux pressions convergentes du puritanisme religieux, du productivisme industriel et de l’hygiénisme médical (pages 88-97).

De l’artisanat au numérique

Sans doute en raison de ce frein puissant, heureusement contrecarré par la détermination de certains usagers, le braille a connu entre 1878 et 1914 sa seconde grande période, que l’on peut caractériser comme un stade seulement artisanal. C’est en effet l’époque de la création du premier périodique français en 1883, intitulé Le Louis Braille, et de la première grande bibliothèque francophone, celle de l’Association Valentin Haüy, en 1886. Mais il convient de souligner que la très grande majorité de ces écrits étaient des manuscrits tantôt uniques, tantôt reproduits à la force du poignet, c’est-à-dire à la tablette et au poinçon, par des bataillons de plus en plus nombreux de copistes, comme on l’observe sur la photo 4. Il faut ajouter que, pour des raisons d’efficacité technique, ces textes étaient seulement graphiés au recto, et non pas recto-verso, ce qui avait pour conséquence palpable d’augmenter leur volume et leur poids.

C’est une autre folie, beaucoup plus collective, qui a permis au braille de passer à sa troisième phase, que l’on peut caractériser comme préindustrielle: la Première Guerre Mondiale. De fait, jamais l’humanité n’a produit autant de personnes aveugles, en particulier des milliers de jeunes aveugles. Cela a provoqué un fort mouvement de solidarité nationale et internationale avec, notamment, la contribution de l’American Foundation for Overseas Blind. D’où, comme le montre la photo 5, la création de plusieurs imprimeries en braille recto-verso dans lesquelles, au départ, on composait les pages dans des cadres en bois où l’on plaçait des formes en métal avant de les passer à la presse. Cela constituait un véritable progrès, mais il faut se souvenir que les catalogues ne comportaient que quelques dizaines de titres et que la grande majorité des livres circulants sont restés, jusque dans les années 1980, des manuscrits empruntés dans les bibliothèques.

Je ne développerai pas ici la phase industrielle de l’impression sur papier, ni la phase post-industrielle du braille numérique. Mais je voudrais, avant de conclure, souligner l’importance d’une quatrième étape intermédiaire: celles de la complémentarité du braille avec les formes successives d’enregistrement sonore, donc de «livres parlés», d’abord sur disque vinyle, puis sur bande magnétique en bobine, sur cassette, sur CD audio et enfin sur fichier informatique. Je daterai cette étape de 1949, non pas en raison de l’invention du procédé technique, mais de la création de l’association qui a le plus œuvré dans ce domaine: le Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes, devenu apiDV en 2021.

Comme d’autres grands sujets de société, l’existence du livre parlé a entraîné des débats parfois houleux entre partisans et adversaires d’un hypothétique «grand remplacement», alors que les travaux scientifiques comme ceux d’Édouard Gentaz, que je mentionnais tout à l’heure, prouvent qu’une telle hypothèse n’a pas lieu d’être. Aussi ai-je intitulé un de mes articles pour le Bulletin pédagogique du Groupement des Professeurs et Éducateurs d’Aveugles: «Nous avons tous intérêt à rester multimédias». J’y observe que «le succès du livre audio auprès des enfants et des adultes voyants ne doit pas faire oublier qu’ils continuent à lire d’autres documents, et même d’autres livres, sur papier ou sur écran. [De même] la généralisation des ordinateurs et des écrans interactifs n’a pas aboli l’usage des crayons et des stylos parmi les personnes voyantes». Il est donc absurde d’imaginer que les personnes aveugles puissent se passer du braille, qui leur a rendu un accès plurisensoriel au langage et leur permet de bénéficier aussi bien de sa forme orale que de sa forme écrite.

Je me permettrai de terminer en reprenant la conclusion de mon témoignage écrit pour le livre coordonné par Joël Hardy, Un héritage de Louis Braille (éditions L’Harmattan): pratiquer cette écriture aujourd’hui, «c’est prolonger modestement le geste immense d’un très jeune homme qui a osé vouloir que les personnes aveugles puissent être à la fois différentes et égales. Dans une société où, comme aujourd’hui, la mémoire des paroles échangées ne suffisait plus, Louis Braille a fait valoir son expertise d’usager pour perfectionner radicalement les techniques qu’on lui proposait. Il a osé porter la délicatesse du tact à son efficacité maximale. Il a osé devenir acteur de sa vie et de millions d’autres vies (dont la mienne)».

Bertrand Verine

Références

Chottin, Marion, 2021, «Le toucher des Lumières», Approches 183, pages 61-70.

Dias, Nélia, 2004, La Mesure des sens, Paris, Aubier.

Gentaz, Édouard, et al., 2009, «Apports de la modalité haptique manuelle dans les apprentissages scolaires (lecture, écriture et géométrie)», In Cognito 3/3, pages 1-38, ekladata.com.

Hardy, Joël, 2025, Un héritage de Louis Braille. Un éloge de la lecture et de l’écriture, Paris, L’Harmattan.

Hatwell, Yvette, et Gentaz, Édouard, 2011, «Origine et évolution des recherches psychologiques sur le toucher en France», L’Année psychologique 111, pages 701-723.

Verine, Bertrand, 2022, «Nous avons tous intérêt à rester multimédias», Revue pédagogique 257, pages 4-9.

Vincent-Buffault, Anne, 2017, Histoire sensible du toucher, Paris, L’Harmattan.

Weygand, Zina, 2001, «Un clavier pour les aveugles ou le Destin d’un inventeur: Pierre-François-Victor Foucault (1797-1871)», Voir (barré) 23, pages 30-41.

Lire aussi sur notre site

9ème conférence de l’AFONT, Comment les sensations agréables au toucher peuvent améliorer l’expérience d’apprentissage du braille,

Des graffs pour le toucher

et Renoncer à l’illusion que toucher c’est voir.

Consulter

le site du bicentenaire https://www.revolutionbraille.org

et la vidéo de la table ronde de Figeac sur youtube.

Commentaires récents